原価率とは?

原価率50パーセントとはどういう意味ですか?

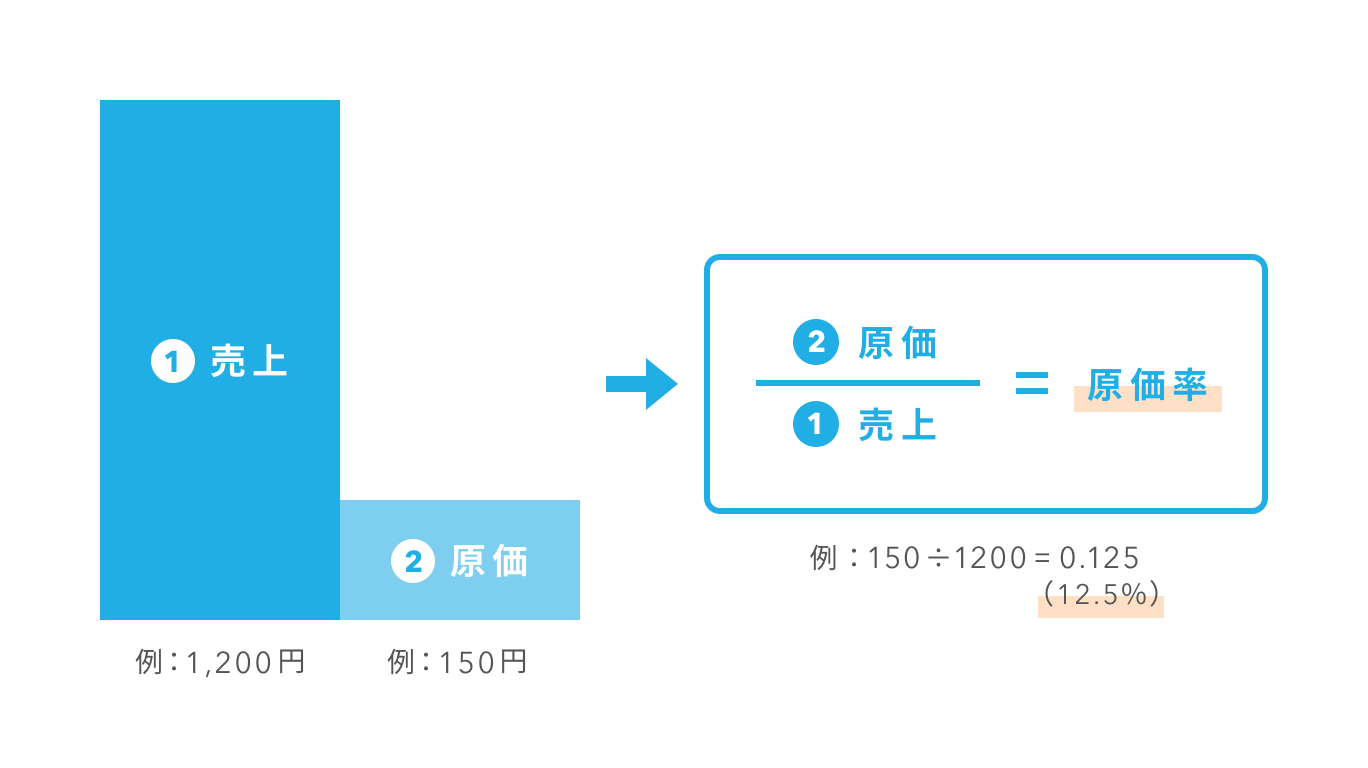

原価率とは売上に対して、原価が占める割合です。

販売する商品を作るのにかかった材料費がいくらかかっているかを示しています。 例えば、1000円のステーキ。 500円分の肉を焼いて提供していれば、原価率は50%です。

キャッシュ

原価率100とはどういう意味ですか?

原価率とは売上高を100%としたときに、売上にかかった費用の割合をいう。 売上高に対するコストである。 売上高から原価を引いたものを、売上総利益という。 売上高が高くても原価にかかる費用の割合が大きいと、売上総利益は下がる。

キャッシュ

原価率とはどういう意味ですか?

原価率とは、売上高に対する売上原価の割合であり、売上原価とは、損益計算書の売上高のすぐ下に表示される費用で、製造業であれば、製造活動から発生した原価であり、販売業であれば、仕入活動から発生した費用です。 売上高から売上原価を差し引いた利益は、「売上総利益」(粗利)と呼ばれます。

キャッシュ

原価率は低い方が良いですか?

売上高に対する原価の割合を示す「原価率」は、低くなるほど利益を得やすくなるメリットがあります。 ただし、やみくもに原価を下げるのはあまりおすすめしません。 商品やサービスの品質低下につながる可能性があるうえ、顧客離れにつながる場合もあるからです。

キャッシュ

原価率 高い 低い どっちがいい?

原価率とは、売上高における原価の割合を示す数字です。 消費者にとって原価率が高いということは、それだけ良い物を安く手に入れられる可能性が高いということになります。 しかし、販売する側にとっては、原価率が高ければ、その分1個を販売したときに得られる利益が少なくなります。

原価率 どれくらいがいい?

扱う料理や業態によっても変わりますが、一般的に原価は売上に対して30%程度、人件費は20%程度、合計50%に抑えるのが理想と言われています。

原価率が高い理由は何ですか?

原価率が高くなってしまう原因として最も多いものが、商品の値段を大幅に下げてしまうといったパターンです。 値段設定が極めて安いため売上そのものが低下し、企業の経営者は商品も値段を下げすぎることによって倒産するというケースも珍しくありません。

原価率は高い方がいいですか?

原価率が高いということは、売上に対する材料費の割合が多いということです。 売上から経費を引いたものが利益となるので、原価率が高いほど、結果として利益が少なくなります。 逆に言えば、売上が同じ状態で原価率が低ければ、利益は多くなります。 つまり、利益を増やしたければ原価率を低く抑えることが大切なのです。

原価率80パーセントとはどういう意味ですか?

計算式は次のようになります。 たとえば、800円で仕入れたものを1000円で販売したとします。 上記の計算式に当てはめると、原価800円÷売値1000円×100%=80%となります。 つまり、この場合の原価率は80%だということがわかります。

原価率40パーセントとはどういう意味ですか?

原価とは、その商品をつくるのに必要な原材料費のことです。 また、これを比率にしたものを原価率と言います。 販売額が1,000円の商品の原材料費が400円であれば、原価は400円。 原価率は、400÷1,000×100=40%となります。

原価率40%とはどういう意味ですか?

原価とは、その商品をつくるのに必要な原材料費のことです。 また、これを比率にしたものを原価率と言います。 販売額が1,000円の商品の原材料費が400円であれば、原価は400円。 原価率は、400÷1,000×100=40%となります。

原価率が高いとどうなる?

消費者にとって原価率が高いということは、それだけ良い物を安く手に入れられる可能性が高いということになります。 しかし、販売する側にとっては、原価率が高ければ、その分1個を販売したときに得られる利益が少なくなります。 原価率が高すぎると、多くの売上を上げても利益が少なく、経営を圧迫する可能性があるでしょう。

スーパーの原価率は?

小売業における原価率の目安

上記の利益率の例を見てもわかるとおり、スーパーマーケットの原価率は概ね75%くらいが目安とされています。 百貨店やデパート、雑貨店が50〜60%であることを考えると、スーパーマーケットの原価率はどうしても高くなりやすいです。

原価が高くなる理由は何ですか?

原価率が高くなってしまう原因として最も多いものが、商品の値段を大幅に下げてしまうといったパターンです。 値段設定が極めて安いため売上そのものが低下し、企業の経営者は商品も値段を下げすぎることによって倒産するというケースも珍しくありません。

原価率と掛け率の違いは何ですか?

「掛け率」に似た用語で、「仕入れ原価率」といった用語があるのですが、結論から申し上げると、同じ意味になります。 メーカー〜卸売業者・卸売業者〜小売業者など、商品を販売する側から見た立場ですと「掛け率」を用語で利用する。

下代と原価の違いは何ですか?

たとえば下代は、メーカーや卸側からは「卸値」と呼ばれ、小売り側の「仕入原価」と同じ数値を指すものでも違う名称で呼ばれる。 一方で原価はメーカーや卸側、小売り側ともに使用される。

原価率 どのくらいが良い?

扱う料理や業態によっても変わりますが、一般的に原価は売上に対して30%程度、人件費は20%程度、合計50%に抑えるのが理想と言われています。

原価が安い物は?

原価率の低いメニューTOP101位 ペペロンチーノ 想定売価 520円原価 75円(他の材料費を含む)2位 枝豆 想定売価 260円原価 39円原価率 15%3位 カットケーキ 想定売価 200円原価 35円(他の材料費を含む)4位 枝豆のふわふわ豆腐5位 たこ焼き6位 餃子7位 ポテトサラダ8位 ピザ

掛け率70とはどういう意味ですか?

例えば、販売時10000円の商品に対して、仕入れ値・卸値が7000円だとしたら掛け率計算は70%となります。 ちなみにこれを、実際の現場では「7掛」と表示される場合もあり、意味は7割または70%といった意味で取り扱われるのが特徴です。

掛け率40とはどういう意味ですか?

定価=上代(じょうだい)、仕入れ価格=下代(げだい)という意味だよ。 上代10万円のデスクの下代が4万円だったら掛け率は40%で「4掛け(よんがけ)」、3万5千円の時は掛け率は35%で「3.5掛け(さんてんごがけ)」と言うんだ。 下代は仕切り(しきり)、原価(げんか)とも呼ばれるね。

上代は税抜きですか?

上代は商品の販売価格(小売価格)を指す

上代は、一般的に消費税を含まない金額のことをいいます。 ですが、消費税を含めた金額を「上代」と定義している場合があるため、「上代」という言葉を使って会話をする際は、事前に 税込・税抜 どちらなのかを明確にすることをおすすめします。

原価率が最も低い食べ物は何ですか?

原価率の低いメニューTOP101位 ペペロンチーノ 想定売価 520円原価 75円(他の材料費を含む)2位 枝豆 想定売価 260円原価 39円原価率 15%3位 カットケーキ 想定売価 200円原価 35円(他の材料費を含む)4位 枝豆のふわふわ豆腐5位 たこ焼き6位 餃子7位 ポテトサラダ8位 ピザ

掛け率80パーセントとはどういう意味ですか?

具体的には、仕入れ原価が200円で、1,000円の商品を販売する場合の値入率は80%。 つまり、80%の利益が見込まれる場合、その仕入れ原価は200円で、値入額は800円ということになります。

原価の何倍で売る?

一般的に、販売価格は原価の3~4倍が適正と言われています。

税抜き価格 何のため?

当時から小売業界では税抜きで価格を表示することが一般化していましたが、消費者が支払う価格を一目でわかるようにするため、義務化されました。